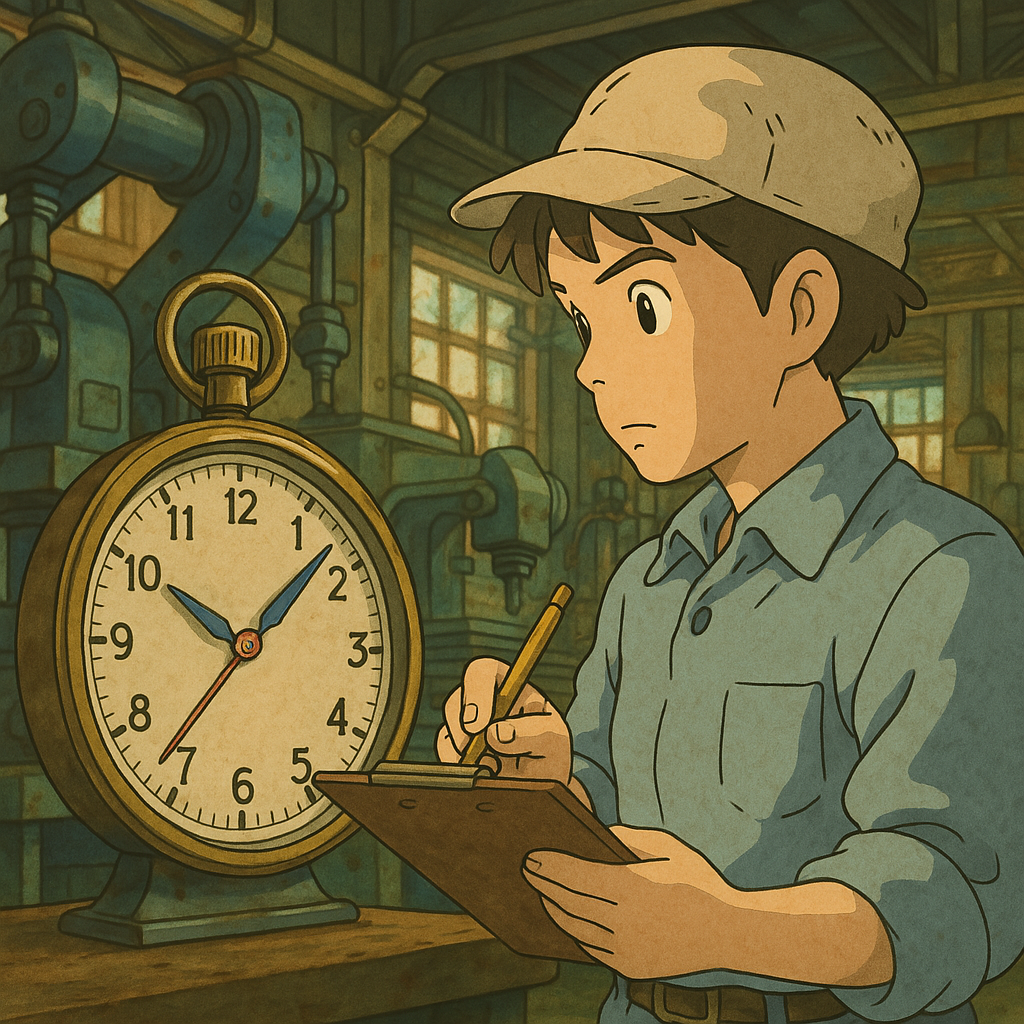

時間研究は、作業を構成する個々の要素動作に焦点を当て、それらに要する時間を精密に測定・分析することで、作業の実態を時間という客観的な尺度で捉えるための科学的な手法です。フレデリック・テイラーが提唱した科学的管理法の重要な要素の一つであり、現代においても、製造業をはじめとする多岐にわたる産業において、生産性向上、コスト削減、作業改善、そして公平な評価システムの構築に不可欠なツールとして活用されています。

時間研究の根幹にある概念

時間研究は単なる時間の計測に留まりません。その根底には、以下のような重要な概念が存在します。

-

作業の要素分解: 複雑な作業全体を、明確に定義されたより小さな要素作業へと分解します。これにより、どの部分に時間がかかっているのか、改善の余地があるのかを詳細に分析することが可能になります。要素分解の粒度は、分析の目的や作業の特性に応じて適切に設定されます。あまりにも細かすぎると計測が煩雑になり、逆に粗すぎると問題点が曖昧になる可能性があります。

-

標準時間の概念: 実際に作業者が作業を行う時間だけでなく、避けられない遅れ(疲労、生理的欲求、準備・後片付けなど)や余裕時間(予期せぬ事態への対応など)を考慮した「標準時間」を設定します。この標準時間は、作業の効率性を評価するベンチマークとなり、生産計画やコスト管理の基礎となります。標準時間は、基本時間(正味作業時間)に余裕率を加算することで算出されます。

-

客観性と定量性: 時間という客観的な尺度を用いることで、主観的な判断を排除し、作業の実態を定量的に把握します。これにより、データに基づいた科学的な分析と改善策の立案が可能になります。計測されたデータは統計的に処理され、ばらつきや傾向が分析されます。

-

改善への意識: 時間研究は、現状の作業時間を把握するだけでなく、その分析を通じて、より効率的な作業方法やプロセスを見つけ出すことを目的としています。ムダな動作の排除、作業手順の最適化、設備の改善などが検討されます。

-

公平性の追求: 標準時間は、作業者の能力や熟練度を考慮して設定されるべきであり、公平な評価や賃金体系の構築に貢献します。ただし、個々の作業者の能力差を過度に反映させるのではなく、あくまで標準的な作業者が無理なく作業できる時間を基準とすることが重要です。

時間研究の実施手順

時間研究は、一般的に以下のステップに沿って実施されます。

-

調査対象の選定: まず、時間研究を行う対象の作業を選定します。生産量が多く、改善効果が期待できる作業や、ボトルネックとなっている作業などが優先的に選ばれることが多いです。

-

予備調査: 選定された作業について、現状の作業手順、使用設備、作業環境などを詳細に調査します。作業者へのヒアリングやビデオ撮影などが行われることもあります。この段階で、作業を構成する要素作業を明確に定義します。

-

時間測定: 定義された要素作業ごとに、実際に作業者が作業を行う時間をストップウォッチやビデオなどの計測器具を用いて測定します。複数回の測定を行い、データの信頼性を高めます。ストップウォッチ法には、連続法(作業開始から終了まで連続して時間を計測し、各要素の終了時点で読み取る方法)と区切り法(各要素作業の開始と終了の時間をそれぞれ計測する方法)があります。ビデオ撮影法では、後から映像を分析することで、より詳細な時間データを取得できます。

-

レーティング(速度係数): 作業者の熟練度や作業ペースを評価し、標準的な作業者のペースとの差異を補正するための係数(レーティング係数)を決定します。これは、測定時の作業者のペースが標準的なペースよりも速ければ1より小さい値を、遅ければ1より大きい値を乗じることで、標準的なペースでの作業時間を推定するために行われます。レーティングは、経験豊富なIE担当者が客観的な基準に基づいて行いますが、主観的な要素が入り込む可能性もあるため、慎重な判断が求められます。

-

余裕率の設定: 作業時間には、避けられない遅れや予期せぬ事態への対応に必要な余裕時間を加味する必要があります。余裕率は、疲労余裕、作業遅延余裕、特別余裕などに分類され、作業の種類や環境、管理体制などを考慮して決定されます。

-

標準時間の算出: 測定された基本時間に余裕率を加算することで、標準時間を算出します。この標準時間が、作業の効率性を評価する基準となります。

-

分析と改善提案: 収集・分析された時間データに基づいて、作業の問題点や改善の余地を特定します。ムダな動作の排除、作業手順の変更、設備の改善、作業環境の整備など、具体的な改善策を提案します。

-

改善の実施と効果測定: 提案された改善策を実行し、その効果を再度時間研究によって測定・評価します。改善によってどの程度作業時間が短縮されたか、生産性が向上したかなどを定量的に評価し、さらなる改善につなげます。

-

標準時間の維持・更新: 設定された標準時間は、作業方法や設備、作業環境などが変化した場合に見直す必要があります。定期的なレビューを行い、必要に応じて標準時間を更新することで、常に最新の状態を保ちます。

時間研究の実施における注意点

時間研究を効果的に実施するためには、いくつかの重要な注意点があります。

- 作業者の協力と理解: 時間研究の目的や手順を事前に作業者に十分に説明し、理解と協力を得ることは不可欠です。作業者に不安感や不信感を与えないよう、丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。

- 客観的な測定: 測定者は、先入観や個人的な感情に左右されることなく、客観的なデータ収集に努める必要があります。

- 適切なサンプリング: 測定回数は、データの信頼性を確保するために十分な回数を実施する必要があります。ただし、過度な測定は作業者の負担になる可能性もあるため、適切なバランスを見つけることが重要です。

- レーティングの精度向上: レーティングは主観的な判断が入りやすいため、熟練したIE担当者が複数で評価したり、ビデオ映像を活用するなどして、客観性と精度を高める努力が必要です。

- 余裕率の妥当性: 余裕率は、過去のデータや経験に基づいて合理的に設定する必要があります。過度な余裕は非効率を生み、逆に余裕が少なすぎると作業者の負担が増加する可能性があります。

- 倫理的な配慮: 時間研究は、作業者を管理・監視する目的ではなく、あくまで作業効率の向上と生産性の向上を目的として行うべきです。測定されたデータを個人の評価に直接結びつける場合は、慎重な配慮が必要です。

時間研究の応用と発展

時間研究の基本的な手法は、長年にわたり活用されてきましたが、近年では、テクノロジーの進化に伴い、その応用範囲と手法も発展しています。

- ビデオ分析システムの高度化: 高速度カメラや動作分析ソフトウェアの活用により、より詳細な動作分析や時間測定が可能になっています。

- ウェアラブルデバイスの活用: 作業者の生体データや動作データをリアルタイムに収集し、時間研究に活用する試みも始まっています。

- シミュレーション技術との連携: 時間研究で得られたデータを基に、作業プロセス全体のシミュレーションを行い、ボトルネックの特定や改善効果の予測に役立てられています。

- 人間工学との融合: 作業時間だけでなく、作業者の負担や安全性も考慮した、より人間中心の時間研究が進められています。

まとめ

時間研究は、作業を科学的に分析し、効率化と生産性向上を実現するための強力なツールです。その根底にある概念を理解し、適切な手順と注意点に基づいて実施することで、企業は競争力の強化、コスト削減、そしてより良い労働環境の実現に繋げることができます。テクノロジーの進化とともに、時間研究は今後もその重要性を増していくと考えられます。企業は、時代に合わせた新しい手法を取り入れながら、時間研究を戦略的に活用していくことが求められます。